Jakob Vetsch 1879–1942

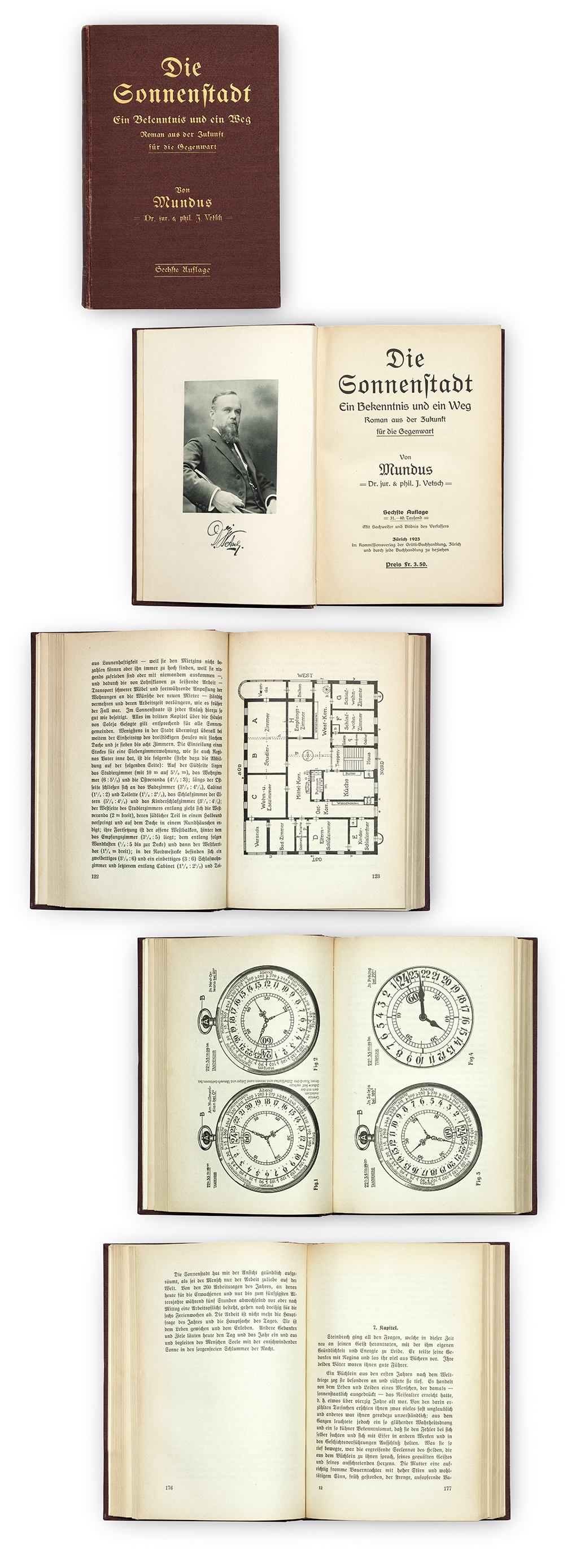

Von Charles Linsmayer Anfang 1923 erschien in Zürich ein Buch mit dem Titel «Die Sonnenstadt. Ein Roman aus der Zukunft für die Gegenwart». Verfasser war ein gewisser «Mundus», der sich am Ende des Vorworts als «Dr. jur. & phil. J. Vetsch» zu erkennen gab, «um der ersehnten Sammlung Gleichgesinnter sofort einen vorläufigen Mittelpunkt zu geben». Am 28. Oktober 1879 in Nesslau SG geboren, hatte Jakob Vetsch Germanistik und Jurisprudenz studiert und war 1916 Sekretär des Schweizerischen Bierbrauer-Vereins geworden. 1918 hatte er die Tochter eines Brauerei-Grossaktionärs geheiratet, und es wäre ihm, wie er sarkastisch formulierte, «ein ehrenvoller und schöner Lebensabend in glücklichem Familienkreise, vergoldet von gut bezahlten Verwaltungsratsstellen, in sicherer Aussicht» gestanden, hätte er sich mit der massenhaften Verbreitung seines Romans nicht um all dies gebracht. Die Lehrer, Politiker und Pfarrer, denen Vetsch sein Buch schenkte, staunten jedenfalls nicht schlecht, mit welcher ohnmächtigen Wut der Sachwalter eines Unternehmerverbandes nun über die kapitalistische Wirtschaft herfiel. Sie konnten ja nicht wissen, dass Vetsch von seinem künftigen Schwiegervater mit einer Million Franken «Abfindung» dazu gebracht worden war, dessen erbkranke Tochter zu heiraten und mit ihr ein (ebenfalls behindertes!) Kind zu zeugen ... Vetschs Mundismus ist, wie der Name sagt, eine Welt-Utopie, und zwar unter urbanistischem Vorzeichen. 2100 ist die Erde in die fünf «Länder» Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien beziehungsweise in 25 000 Städte aufgeteilt, die von je 100 000 Menschen bewohnt werden und von je 20 Weisen und einem Landesvater regiert werden, während die Weltregierung aus 50 «Länder»-Abgeordneten besteht. Die Sonnenstadt Zürich ist der Schauplatz des Romans und der Ort, wo das sonnenstaatliche Leben am Beispiel einer Liebesgeschichte vorgeführt wird. Das Geld ist abgeschafft, was jeder braucht, steht ihm zu. Alle sind jahrzehntelang «Student», vergelten dieses Privileg aber damit, dass sie temporär Arbeiten verrichten, die als Lebensarbeit niemandem zugemutet werden können. Die Sexualität ist vom Zwang der Ehe gelöst, Geburtenkontrolle und Empfängnisverhütung sind staatlich organisiert, die Ehe kann nach fünf Jahren gelöst werden. Der Beruf nimmt 25 Wochenstunden in Anspruch, die übrige Zeit dient der (künstlerischen) Weiterbildung. Weltweit hat der Naturschutz in den von der Zersiedlung befreiten Landschaften erste Priorität, und die Unmengen benötigter Elektrizität werden durch Wasser-, Sonnen-, Wind- und Gezeitenkraftwerke erzeugt. Weltsprache ist das Italienische, durch etwas brachial anmutende Massnahmen ist auch das Rassenproblem gelöst, und die Emanzipation ist auf eine Weise realisiert, bei der auch der Frau, ob sie Mutter wird oder nicht, «die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit» garantiert ist. «Die Sonnenstadt» war eine Art Evangelium, aber der Mundismus fand keinen einzigen Jünger. Die 40 000 versandten Bücher lösten eine gehässige Pressekampagne aus, und 1924 musste Vetsch Konkurs anmelden. Als die Familie seiner Frau ihn als geistesgestört internieren lassen wollte, sagte er sich von seiner Lehre los und lebte, ohne je wieder eine Zeile zu publizieren, in Liechtenstein und ab 1934 in Oberägeri, wo er Gemeindepräsident war, als er am 22. November 1942 starb. «Ein Volk ohne Kuriose gleicht einer Suppe ohne Salz», kommentierte Walter Robert Corti Vetschs Schicksal, «sie leiden mehr als die Normalen, aber aus ihren Visionen ist immer zu lernen.»

Ein Prophet, der von seinem Volke nicht erkannt wurde?

Der Schweizer Utopist Jakob Vetsch und sein Roman «Die Sonnenstadt».

Jakob Vetschs Lebenslauf bis zum Jahre 1923, als sein Roman «Die Sonnenstadt» erschien, könnte, oberflächlich betrachtet, als Musterbeispiel dafür herhalten, dass es in der Schweiz, wenn er nur tüchtig und strebsam genug ist, auch ein Sohn armer Eltern zu Vermögen, Einfluss und Ansehen bringen kann.

Jakob Vetsch wurde am 28. Oktober 1879 in Nesslau im oberen Toggenburg als ältester Sohn des Primarlehrers Jakob Vetsch geboren. Die Verhältnisse waren ärmlich, aber solid. Der Vater, aus Grabs im St.Galler Rheintal stammend, war damals gerade 25, die Mutter, Seline Näf aus dem toggenburgischen Algetshausen, 30 Jahre alt. Jakob war nach dem Töchterchen Seline (*1878) ihr zweites Kind. Ein zweites Mädchen, 1881 geboren, starb schon nach wenigen Monaten. Mit anderthalb Jahren verlor der Knabe durch einen Unfall ein Auge und trug darum sein Leben lang ein Glasauge. Er sei deshalb, wird er später im 7., autobiographischen Kapitel der «Sonnenstadt» schreiben, schon als Knabe «etwas in sich gekehrt» gewesen. 1881 übersiedelte die Familie Vetsch ins Dorf Wald (AR), wo die Lehrerstelle freigeworden war. Zwischen 1884 und 1891 brachte die Walder Lehrersfrau fünf weitere Kinder, alles Mädchen, zur Welt. An der Geburt des letzten, Hermine, starb sie am 1. April 1891 im Alter von 42 Jahren. Jakob Vetsch scheint unter dem frühen Verlust seiner Mutter schwer gelitten zu haben. Noch 1924, in einer seiner «mundistischen Schriften», konnte er ausrufen: «Dass meine Mutter so früh sterben musste! Hat mir die Mutter meiner Frau deren Fürsorge im mindesten ersetzt?»

Es ist zu vermuten, dass Vater Vetsch, eine schon äusserlich imponierende, patriarchalische Erscheinung, für seinen bis dahin einzigen Sohn nach dem Tode seiner ersten Frau ehrgeizige Pläne hegte. Da aber für ein Hochschulstudium das Geld fehlte, wurde Jakob «wider seinen Willen zum Erzieher bestimmt, damit er sich das Geld für das Universitätsstudium selber verdiene.» (Jakob Vetsch: «Die Sonnenstadt. Ein Roman aus der Zukunft für die Gegenwart». EA Zürich, Kommissionsverlag der Grütli-Buchhandlung, Januar 1923 bis Dezember 1923 erschienen 6 Auflagen. Hier wie in allen folgenden, mit dem Sigel «SS» versehenen Fällen zitiert nach der von Charles Linsmayer besorgten und kommentierten Neuausgabe des Romans innerhalb der 30-bändigen Edition «Frühling der Gegenwart. Der Schweizer Roman 1890–1950 », Zürich, Ex Libris-Verlag 1982, S.144.)

Dem Diktat des Vaters, Lehrer zu werden, hat sich Vetsch aber offenbar nie restlos unterworfen. 1898 bestand er zwar in St.Gallen, wohin er nach fünf Trogener Kantonsschuljahren für das Abschlussjahr übergewechselt hatte, die Matura, und er schrieb sich auch gehorsam für den st.gallischen Sekundarlehramtskurs ein; doch bevor der Kurs zu Ende war, brannte er 1899 von zu Hause durch und floh, wie er im Abschiedsbrief an den Vater formulierte, vor dieser «Gesellschaft mit ihrem unheilvollen Einfluss auf die freie Entwicklung des Individuums hinaus an die stürmisch atmende Brust der Welt ... (SS 141)»

In Paris, wohin es ihn getrieben hatte und wo er «den Glanz der Weltstadt neben dem Schmutz und dem Elend der Grossstadt (SS 141)» sah, beeindruckte ihn nicht die Realität, sondern das Theater am nachhaltigsten: Während einer Aufführung von Beaumarchais’ «Le mariage de Figaro» stimmte er in jugendlicher Begeisterung mit ein in jene zornigen Tiraden, welche Figaro im fünften Akt gegen Adel, Autorität, Justiz und Zensur schleudert. Im Pariser Alltag jedoch vermochte er nicht Fuss zu fassen. Nach verschiedenen fehlgeschlagenen Versuchen, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen kehrte Vetsch im Frühjahr 1900 «demütig» ins Vaterhaus zurück: «… ein gebeugter Vater liess stumm seinen Verlorenen Sohn ein. (SS 141)»

Nun hielt Vater Vetsch selbst bei Verwandten um Geld an, damit sein Sohn ohne pädagogisches Zwischenspiel ein Studium aufnehmen konnte. Im Wintersemester 1900/1901 immatrikulierte er sich an der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich und studierte die Fächer deutsche und englische Sprach- und Literaturgeschichte, Philosophie sowie Psychologie. Vom Juli 1902 bis Oktober 1903 machte Vetsch zum zweitenmal die Bekanntschaft mit einer Weltstadt. Für den Abschluss des Englisch-Studiums war ein Aufenthalt im Sprachgebiet vorgeschrieben, den er sich als Deutschlehrer in London abverdiente.

Noch stärker als in Paris zeigte sich Vetsch von den sozialen Gegensätzen in der englischen Hauptstadt beeindruckt. Nach der Rückkehr schrieb er sich seine Erregung in einem (nicht erhaltenen) Werk mit dem Titel «Die Leiden des modernen Werther (SS 143)» von der Seele. Unmittelbare Folgen hatte das England-Erlebnis für Vetschs weiteren Studiengang jedoch nicht. Er verlagerte seine Interessen immer stärker auf das Gebiet der Mundartforschung und trat als nebenamtlicher «Hülfsarbeiter» bei der Redaktion des Schweizerdeutschen Wörterbuches, des «Idiotikons», ein. Gleichzeitig machte er sich an die Vorarbeiten für seine Dissertation, die sich auf Anregung von Professor Albert Bachmann mit den Appenzeller Mundarten befasste. Im Januar und Februar 1905 sowie in monatelangen Wanderungen während des Sommers 1906 bereiste Vetsch das gesamte Gebiet der beiden Appenzell und führte an 88 verschiedenen Orten Umfragen über den Lautstand des Dialekts durch. Er muss sich dabei als leutseliger und psychologisch geschickt agierender Interviewer erwiesen haben, der von den Leuten zudem als einer der ihren aufgenommen wurde – jedenfalls geht dies unschwer aus Vetschs eigenem, von heiterem Humor geprägten Bericht über diese Erkundungsarbeit hervor. Die Dissertation erschien 1907 bei Huber in Frauenfeld und trug den Titel «Die Vokale der Stammsilben in den Appenzeller Mundarten».

Nach seiner Promotion blieb Vetsch bei bescheidenem Gehalt Teilzeit-Mitarbeiter am «Idiotikon», weil er die freie Zeit für weitere Studien nutzen wollte. Die als drückend empfundene soziale Not und Ungerechtigkeit der Zeit einerseits und sein «leidenschaftlicher Drang nach Wahrheit und Erkenntnis, nach klarer Antwort auf die letzten und höchsten Fragen allen Seins und Werdens, des Woher, Wohin und Wozu (SS 143)» andererseits liessen ihm nämlich keine Ruhe. Er wollte noch tiefer bohren, um den Ursachen der sozialen Not auf die Spur zu kommen. Und da er die Ungerechtigkeit auf dem Gebiete des Rechtswesens fassbar zu machen hoffte und zudem nicht ohne Ausweis den, wie er später formulieren sollte, Weg eines «Kämpfers für eine sieghafte Gerechtigkeit (SS 144)» antreten wollte, machte er sich allen Einwänden seines Vaters zum Trotz im Jahre 1909 daran, als Zweitstudium Jurisprudenz und Nationalökonomie zu studieren. Auch in diesem Bereich leistete er ganzen Einsatz. Professor Egger jedenfalls, bei welchem in den zwanziger Jahren auch sein jüngerer Bruder Gottlieb die Rechte studierte, soll diesem gegenüber gesagt haben, er habe nie einen geistvolleren und intelligenteren Schüler gehabt als Jakob Vetsch (laut einem Gespräch des Verfassers mit der Witwe Gottlieb Vetsch in St.Gallen 1981). 1914 legte er seine juristischen Examen ab und trat im November des gleichen Jahres als Praktikant ins Büro des Rechtsanwalts Dr. Fick in Zürich ein. Fick war u.a. Sekretär des Schweizerischen Bierbrauer-Vereins, und Vetsch wurde von ihm in die Geschäfte dieser Organisation eingeführt. Als Fick 1916 zurücktrat, rückte Vetsch in dessen Position nach.

Zwei Persönlichkeiten waren es vor allem, mit denen Vetsch damals beruflich in Kontakt trat und die massgeblichen Einfluss auf sein weiteres Schicksal nehmen sollten: der in Châtelard–Montreux domizilierte, aus Thayngen stammende Jacques Hübscher (1859–1934), welcher grosse, in Frankreich erworbene Vermögenswerte im Schweizer Brauereigewerbe investiert hatte, und Fritz Schoellhorn (1863–1933), Besitzer u.a. der Winterthurer Brauerei Haldengut und Oberst der Schweizer Armee. Vetsch enthielt sich als Sekretär eines Unternehmerverbandes nicht nur einer jeden oppositionellen oder auch nur kritischen Allüre, er half im Gegenteil während des Krieges unter Einsatz aller seiner Fähigkeiten mit, die Besitzer der von den Rohstoffen weitgehend abgeschnittenen Schweizer Brauereien vor allzu grossem finanziellem Schaden zu bewahren. «Ihr Name wird in der Geschichte unseres Vereins immerfort den ihm gebührenden ehrenvollen Platz einnehmen», schrieb der Präsident des Vereins 1922 dem eben zurückgetretenen Sekretär. Diese erfolgreiche praktische Betätigung als Jurist und Industrie-Koordinator liess Verdachtsmomente auf Illoyalität oder aufrührerisches Gebaren, wie sie dem aufmerksamen Leser von Vetschs 1917 bei Orell Füssli in Zürich erschienener juristischer Dissertation sehr wohl hätten kommen können, als eine Zumutung erscheinen. Schliesslich war dieses «In fraudem legis agere» ein so abgelegenes und selten beackertes juristisches Spezialgebiet, dass daraus wohl kaum Schlüsse auf grössere Zusammenhänge gezogen werden konnten. Den Schluss der Arbeit, die nach dem Nachweis zahlreicher immer wieder benützter Gesetzeslücken dem «mechanisch und logisch» arbeitenden Richter eine Absage erteilt und von einem «freiwägenden Menschenrichtertum» der Zukunft spricht, das sich«seine Rechte immer neu herunterholt vom Himmel, wenn die Erdenmittel ihren Dienst versagen» – dies, und auch den ganz zuletzt formulierten Wunsch, der Begriff Gesetzesumgehung möge in der «neu aufbauenden Zeit nach dem schrecklichen Kriege an seinem Orte an die Stelle langer Worte die kurze Tat» setzen, mochte man als skurrile, etwas dunkel bleibende Einfälle eines fleissigen und überarbeiteten Juristen abtun. Dennoch versteht es sich von selbst, dass Vetsch seinen nun noch anzuzeigenden privaten Einzug in die Kreise der Schweizer Hochfinanz nicht seinen rechts- und gesellschaftskritischen Ausserungen, sondern seiner Tüchtigkeit als Sachverwalter und Interessenvertreter der Bierbrauer-Organisation zu verdanken hatte. Er selbst spricht schlicht davon, er habe mit vierzig Jahren «eine gute Partie (SS 145)» gemacht. Die junge Dame hiess Anna Marguerite Elisabeth Hübscher und war am 25. Juli 1889 als Tochter von Jacques Hübscher und dessen Ehefrau Bertha Katharina, geborene Konsul Hofmann, in Marseille zur Welt gekommen.

Hochzeitsfoto vom 16. Dezember 1918: Links von der Braut deren Vater «Financier» Hübscher, rechts vom Bräutigam die Brautmutter Frau Hübscher und rechts von ihr der Wäldler Lehrer Jakob Vetsch, Vater des Bräutigams. Dessen Mutter Maria Selina Näf war am 1. April 1891 gestorben, die zweite Frau von Jakob Vetsch Senior am 8. Oktober 1917. (Foto/Archiv: W. Vetsch).

Die Hochzeit fand am 16. Dezember 1918 in Zürich statt, und Vetsch stand eine «Morgengabe» von «ein paar Hunderttausend» sowie ein Erbteil von drei Millionen Franken (Jakob Vetsch: «Ein Ostersang». Privatdruck, «nur für die Freunde des Verfassers». Zürich 1924, S.14/15. Das einzige bekannte Exemplar dieses Textes, das den Stempel «Wird von mir vorläufig nur an bestimmte Personen ‹vertraulich› abgegeben» trägt, befindet sich in der Zürcher Zentralbibliothek (Signatur DY 66) unter versiegeltem Verschluss und wurde dem Verfasser 1982 freundlicherweise zugänglich gemacht. Bei allen folgenden Zitaten aus diesem Text wird das Sigel «OS» zusammen mit der entsprechenden Seitenzahl in Klammer in den Text eingerückt.) zu. Das Ehepaar bezog eine geräumige Wohnung an der Kornhausstrasse 25 in Zürich, für Sonnen- und Luftbäder richtete man sich ein Chalet am oberen Zürichberg ein. Vetsch stand, wie er später selber ironisch vermerkt, «ein ehrenvoller und schöner Lebensabend in glücklichem Familienkreise, vergoldet von einer ganzen Reihe gut bezahlter Verwaltungsratsstellen, in sicherer Aussicht (SS 145)». Am 4. November 1920 wurde dem Ehepaar eine Tochter, Irene Seline, geboren – von aussen gesehen nur eine erwartungsgemässe Entwicklung der Dinge. Das Idyll dauerte scheinbar an, man machte Besuche, empfing Gegenbesuche, und der Herr Gemahl vertrat noch immer mit Geschick die Interessen der Schweizer Bierbrauer. Dr. Elisabeth Staehelin, Tochter eines Schaffhauser Brauereidirektors, besuchte 1922 als zwölfjähriges Mädchen mit ihren Eltern die Familie Vetsch in Zürich. Sie erinnerte sich 1982 nur noch daran, dass die junge Frau einen leidenden, depressiven Eindruck machte. Von Herrn Doktor Vetsch tuschelte man, «er schreibe ein Buch, aber man wusste nicht, was für eines» (Gespräch mit Frau Dr.Staehelin in Winterthur 1981)

Das Geheimnis sollte bald gelüftet werden. Auf Ende Juni 1922 trat Jakob Vetsch völlig überraschend als Sekretär des Bierbrauerverbandes zurück, ohne eine andere Stelle anzunehmen. Sechs Monate später, anfangs Januar 1923, erhielten Vetschs sämtliche Freunde und Bekannte, seine Verwandten aller Grade, alle Redaktionen von schweizerischen Zeitungen und Zeitschriften, alle Volks- und Gemeindebibliotheken der deutschen Schweiz sowie die Pfarrherren des Kantons Zürich und aller grösseren Schweizer Städte ein rot eingebundenes, 408 Seiten starkes Buch zugesandt, das auf dem Einband die Aufschrift trug: «Die Sonnenstadt. Ein Roman aus der Zukunft. Von Mundus.» Das Buch war «meiner lieben Frau und stillen Helferin, meinem lieben Kinde» gewidmet. Im mit «Dr. jur. & phil. J. Vetsch» unterzeichneten Vorwort hiess es, der Autor habe sich «in letzter Stunde entschlossen», die Arbeit doch mit seinem Namen zu zeichnen, um der von ihm «ersehnten Bewegung und der Sammlung Gleichgesinnter sofort einen vorläufigen Mittelpunkt zu geben».

Die Utopie, wie sie seit Platons «Politeia» der Beschaffenheit und seit Thomas Morus' «Utopia» (1516) auch dem Namen nach in zahlreichen Variationen und Formen über Campanellas für Vetsch enorm wichtige «Civitas solis» (1602) bis hin zu Bellamy, Samjatin, H.G.Wells, Orwell, Huxley und Bradbury immer wieder neu gestaltet wurde, will zweierlei: Sie kritisiert das, was ist, und sie stellt dar, was sein soll oder sein wird. Freunde und Bekannte aus besseren Kreisen, denen Vetsch anfangs 1923 sein Buch zugehen liess, staunten nicht schlecht, mit welcher Schärfe und Schonungslosigkeit der eben noch als tüchtiger Sachwalter eines Unternehmerverbandes gerühmte Autor die erste, kritische Aufgabe des Utopisten wahrnahm und über die bürgerliche Gesellschaft, das kapitalistische Wirtschaftssystem und die Justiz herfiel. Ein bis anhin «in der proletarischen Bewegung völlig unbekannter Herr Dr. jur. und phil.» (so damals das linke «Volksrecht») hatte dank dem Geld seiner reichen Verwandten die Hürden des Verlagswesens umgehen und gesellschaftspolitische Angriffe vortragen und verbreiten können, wie sie in dieser Radikalität ein linker Schriftsteller schon allein aus Gründen des wirtschaftlichen Überlebens sich damals nicht erlauben konnte.

Vetschs extrem kritische Stellung dem Staat und der zeitgenössischen Wirtschaftsordnung gegenüber war trotz ihres plötzlichen Offenbarwerdens keineswegs die Folge eines abrupten Sinneswandels. Sie war, wie der Überblick über Vetschs frühe Jahre gezeigt haben dürfte, lange vorbereitet und äusserte sich zudem in einer Totalität, einer kämpferischen Ernsthaftigkeit und einem Fanatismus, der Fritz Schoellhorns Verdacht, dieses Rebellentum sei das Freizeitvergnügen eines ansonsten arbeitslosen reichgewordenen Herrn», Lügen straft. So stark und dominierend ist der missionarische, auf die Konstituierung einer neuen Gesellschaft ausgerichtete Impetus in diesem Buch, dass er das künstlerische, literarische Element völlig überwuchert und es der Kritik nur allzu leicht macht, die Romanhandlung, in deren Mittelpunkt die Biographie des Solejer Liebes- und Ehepaars Steinbrech und Regina in der chronologischen Abfolge des sonnenstaatlichen Lebens im Zürich des Jahres 2100 steht, als konstruiert und vollkommen schematisch zu brandmarken und das übrige als antikapitalistische Zitatensammlung und sentimentale Träumerei eines unverbesserlichen Schwärmers abzutun.

Im Zentrum von Vetschs Kritik stand der Angriff auf das Geld, das er als das «Erzübel» des kapitalistischen menschheitlichen Sündenfalls betrachtete. Der «Kostenpunkt» war für ihn «der Feind alles Guten und Bessern in der Welt (SS 191/192)»: Käuflichkeit und Geld verfälschen alle Werte, vergiften «jede Beziehung zwischen Menschen (SS 184)» und machen die ganze Welt «zu einem einzigen grossen Warenmarkt (SS 162)». Die «Geldherrschaft», in welcher Vetsch eine «Ausartung» (SS 187) des Eigentums sah, wird durch den Justizapparat und das Advokatenwesen – gegen welches Vetsch einige seiner schärfsten Attacken reitet! – gestützt, so dass alle jene, die nichts besitzen, «wehrlos» sind und bleiben.

Eine genuine Erfindung von Jakob Vetsch ist diese kompromisslose Kapitalismuskritik natürlich nicht. Ebenso, wie er in der Zusammenstellung seines Weltentwurfs Eklektizist war, war er es auch in seiner ablehnenden Kritik. Neben der bereits geschilderten persönlichen Erfahrung spielten hier natürlich die marxistischen Lehren von der Ausbeutung, vom veruntreuten Mehrwert, von der Rolle des Eigentums, von der Klassenjustiz usw. eine massgebliche Rolle. Dazu kommt der Einfluss der Freigeldlehre Silvio Gesells, die bereits für die Gymnasialzeit nachzuweisende Beschäftigung mit dem Anarchismus, mit Nietzsche, mit Wagner sowie, was nicht zu unterschätzen ist, die Auseinandersetzung mit den grossen Utopisten früherer Jahrhunderte, welche in ihren Werken «das Geld ohne grosse Reue (SS 190)» preisgaben. Diesen Utopisten ist Vetsch auch in der tieferen Motivation seines Angriffs auf Geld und Eigentum näher verwandt als Marx und den Sozialisten. Sein Ansatzpunkt ist nämlich viel eher ein moralisch-ethischer als ein ökonomisch-klassenkämpferischer. Dies erlaubt es ihm, seine Kritik über das streng Wirtschaftliche hinaus auf viele private und öffentliche Bereiche auszudehnen, und da weist er dann sehr oft auf Missstände hin, welche seine Angriffe als berechtigt erscheinen lassen. So wendet er sich beispielsweise gegen eine Schule, welche «das Kind möglichst schnell zu einem ‹nützlichen› Gliede der gerade herrschenden … Gesellschaftsordnung (SS 38)» machen will. Er spricht sich gegen alle jene Barrieren aus (Grammatik, Orthographie), welche Unterschichtkindern den Schulerfolg erschweren – im Sonnenstaat lernen die Kinder erst mit 13 Jahren lesen und schreiben, Examen gibt es keine mehr! Aber nicht bloss die Schulpolitik, auch die Familienpolitik insgesamt ist Zielscheibe von Vetschs Kritik. So geisselt er die aus der appenzellischen Heimat wohlbekannte Heimarbeit mit erbitterten Worten (SS 177), beklagt er die Wohnungsnot und die Arbeitslosigkeit immer wieder als himmelschreiendes soziales Unrecht, brandmarkt er die Prostitution, die Vermarktung von Schundliteratur, nicht zuletzt aber auch die benachteiligte Stellung der Frau und die Diskriminierung des unehelichen Kindes (SS 130ff.) als Folgen des auf Käuflichkeit basierenden Wirtschaftssystems. Kaum ein Bereich, wo Vetsch nicht kritisch ansetzt: die Universitäten zeichnen sich aus durch ein «gegenseitiges Komödien- und Ränkespiel (SS 144)», die Mode ist nichts anderes als künstlich organisierte «Forcierung des Absatzes (SS 175)», die Superlative der Werbesprache (SS 169) täuschen die Käufer zum Zwecke des grösseren Profits. Aus seinem moralischen Ansatz heraus bekämpft Vetsch nicht nur die kapitalistischen Zustände, er zielt auch gegen die Verhaltensweisen der Menschen und ihre Lebensatmosphäre, wenn er gegen Heuchelei und Kriecherei vor dem Mächtigen und Einflussreichen, gegen Scheinmoral, gegen die grosse Lebenslüge und die kleinen Notlügen polemisiert. Dass Vetsch seinen Angriff auch auf die Kirchen ausgedehnt hat, denen er Unterstützung der Mächtigen und Weltabgewandtheit (SS 276/27) vorwarf, wurde ihm besonders übelgenommen.

Die Kritik greift aber auch über die Landesgrenzen hinaus: scharf verurteilt Vetsch den Kolonialismus und die Unterdrückung der farbigen Völker sowie den absurden Anspruch der weissen Rasse auf die Herrschaft über die Welt (SS 215ff.). Und er lehnt nicht nur den Primat einer Hautfarbe, sondern auch den Primat einer Nation über andere entschieden ab, wie er ja überhaupt den Nationalismus als «den Weg zum Imperialismus (SS 207)» qualifiziert.

Dass Vetsch seiner harschen Kritik nicht detaillierte Verbesserungsvorschläge, sondern eine utopische andere Welt gegenübersetzte, liegt im Wesen der Utopie als solcher begründet. Utopie will ja nicht reformieren, sie will in plötzlichem Umschlag etwas Neues an Stelle des Alten setzen. Dies muss auch berücksichtigt werden, wenn man zu begreifen sucht, warum Vetsch nicht nur die Missstände der überkommenen Ordnung, sondern auch die ihn selber in hohem Masse prägenden und bestimmenden hoffnungsvollen Neuansätze auf allen Gebieten des Lebens kritisierte und als für den Sonnenstaat unbrauchbar ablehnte. Abgesehen von Kommunismus und Sozialismus, deren «Zusammenbruch» dem Sieg des Mundismus vorangehen würde (MS II 52), wandte sich Vetsch mehr oder weniger scharf auch gegen den Genossenschafts- und Gildengedanken (SS 211), gegen den Völkerbund (SS 204/05), die Esperantisten (SS 49), die Freiland-Freigeld-Idee (MS IV 49) sowie pauschal gegen Bewegungen, mit denen sich die Namen Ragaz, Steiner und Bovet verbanden: «Diese Ragaz, diese Bovet, diese Steiner, sie schwimmen mit der Masse und machen ihr Konzessionen. Es sind keine tiefer gerammten Pflöcke, die sich gegen die Flut stemmen und unerschüttert blieben, selbst wenn alles an ihnen vorüberflutete.(MS VI 33)»

Jakob Vetsch verfügte weder über die grossartige Phantasie eines Jules Verne noch über Orwells oder Bellamys literarische Routine. Was ihn auszeichnet, ist einerseits die Beharrlichkeit und unerschütterliche Zielstrebigkeit, mit welcher er sich trotz minimalster Erfolgsaussichten an seinen Weltverbesserungsplan machte, und andererseits seine Fähigkeit, grosse Ideen der Zeit in ein System einzubringen und bis ins kleinste Detail einer fiktiven Welt einzuverleiben. Dieser Eklektizismus macht Vetschs «Sonnenstadt» zu einem Buch, in welchem nachvollziehbar bleibt, was in den frühen zwanziger Jahren des 20.Jahrhunderts einen geistig und politisch interessierten Menschen beschäftigte. Ein wesentlicher Faktor war da zunächst einmal die Erschütterung, die vom Ersten Weltkrieg ausgegangen war. Man mag Jakob Vetsch einschätzen, wie man will, aber man wird nicht in Abrede stellen können, dass er der seltene Fall eines Schweizers war, den, obschon sein Land davon verschont geblieben war, der Krieg dermassen aufgewühlt und erschüttert hatte, dass er mit dem Einsatz aller seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten jede weitere Kriegsgefahr für immer bannen wollte. Wie viele der Besten seines Zeitalters trat er dafür ein, der Weltkrieg «müsse die letzte Orgie und Katastrophe (SS 294)» der bisherigen Menschheit gewesen sein, nun sei, durch den Krieg erzwungen, die Stunde für die neue, bessere, humanere Menschheit gekommen, von der die Idealisten aller Jahrhunderte geträumt hatten.

Die schrecklichste und folgenreichste aller bis dahin gekannten kriegerischen Auseinandersetzungen hatte nicht nur den Krieg als Mittel der Politik endgültig diskreditiert, seine Materialschlachten hatten bei den Einsichtigeren auch dem Glauben an den technischen Fortschritt einen ersten schweren Dämpfer versetzt. Er halte «weitere technische Erfindungen als kaum mehr menschheitsfördernd», formulierte Vetsch in einem Selbstkommentar zu seiner Utopie, die ja abgesehen von gewissen spielerischen Kuriositäten bemerkenswert wenige technische Errungenschaften prophezeit und weder Verbrennungsmotoren noch Flugzeuge kennt.

Gleichzeitig hatte der Krieg auch die Völkerversöhnung als unbedingt notwendig erscheinen lassen, sofern tatsächlich weitere, noch schrecklichere Kriege verhindert werden sollten. Auch in diesem Sinne ist Vetschs Buch eine Reaktion auf den Krieg: mit dem in einem humanen, demokratischen Weltstaat ohne Armeen, aber mit allgemeiner Weltzeit und einheitlicher Sprache gipfelnden mundistischen Gedanken wollte Vetsch mit Absicht sehr viel weiter gehen als der Völkerbund, in dem er «die kleinstmögliche Abschlagszahlung (SS 197)» auf das den Völkern im Kriege Versprochene sah. Die Ablehnung, mit welcher Vetsch in seinem Buche dem organisierten Sozialismus gegenübertrat, hängt letztlich ebenfalls mit dem Ersten Weltkrieg zusammen. Vetsch teilte nämlich die Enttäuschung weiter Kreise über die Führer der sozialen, pazifistischen und internationalistischen Arbeiterbewegung, die 1914 den Krieg nicht nur nicht verhindert hatten – was man vielerorts erwartet hatte –, sondern sogar in den neuen nationalen Taumel mit hineingerissen worden waren. Auch sah er im Einlenken der linken Bewegung nach den kurzen Revolutionen in Berlin und München einen Verrat. Dagegen war Vetsch, der seine Idee «selbst auf die Gefahr hin, als Kommunist gebrandmarkt zu werden (198)» verkünden wollte, nicht bereit, das russische Revolutionsmodell von Anfang an für gescheitert zu erklären. Urteile wie: Russland sei «von der Knute befreit und seine grosse Seele» ringe «schmerzvoll nach Lebens- und Ausdrucksmöglichkeit (SS 214)» sowie sein nicht verhohlenes Bedauern darüber dass «die bolschewistischen Führer wieder Schritt für Schritt sich zum kapitalistischen System zurückwenden mussten (SS 236)», schadeten Vetsch in der bürgerlichen Öffentlichkeit gewiss mehr als jene Hoffnungen, die er – allerdings vor dem Matteotti-Mord und vor der endgültigen Errichtung der Diktatur – auf die gleichfalls im Gefolge des Krieges an die Regierung gelangten italienischen Faschisten setzte. Dass er 1923 von Mussolini noch immer als von einem «Arbeiterführer» – spricht, ist übrigens symptomatisch dafür, wie lange man damals vom radikalen Wandel des ehemaligen Sozialistenführers in seinem einstigen Wirkungsbereich Schweiz nichts wissen wollte.

So sehr der Weltkrieg manches zutage gefördert oder mit Brisanz erfüllt hatte, so reichten doch die Ideen, Bewegungen und Strömungen, welche die geistige Diskussion damals bestimmten, sehr viel weiter zurück. Auf das klassisch-antike Bildungsideal z.B., das vom bürgerlichen neunzehnten Jahrhundert in der Nachfolge des deutschen Idealismus zum Massstab aller Ästhetik erhoben worden war und das über die darauf verpflichteten Schulen und Universitäten – deren Produkt natürlich auch Jakob Vetsch war – als dominierende ästhetische Geschmacksrichtung auch in den Sonnenstaat des Jahres 2100 vorstiess. Äusseres Zeichen dafür sind etwa die statuen- und säulengeschmückten Gymnasien, die an die Umhüllung antiker Statuen gemahnende Kleidung, der Rat der Weisen usw. Nicht zuletzt drang griechisch-antikes Gedankengut natürlich über Platons «Politeia», die Vetsch als ein direktes Vorbild seiner Utopie betrachtet haben muss, in den Roman ein und zeigt sich sowohl formal (Dialog!) als auch inhaltlich überdeutlich. Nicht so allgemein verbreitet, dafür aber heiss umstritten waren um die Jahrhundertwende die Lehren Friedrich Nietzsches, die jedermann sofort in Zusammenhang mit der gleichfalls vieldiskutierten Gestalt Richard Wagners brachte. Vetsch berichtet (SS 142) von einer sehr frühen Bekanntschaft mit Nietzsche und Wagner, und sein ganzes Buch kann als ein Dokument für die Faszination begriffen werden, welche diese beiden Gestalten auf ihn ausübten. Neben vielem anderem ist Nietzsches Hauptidee, die Befreiung des Menschen durch den Willen zur Macht, in einer ganz anderen, sozusagen «pazifistischen» Form, auch Vetschs Anliegen, wenn er am Schluss der «Sonnenstadt» nach den «Tat-Weisen (SS 294)» ruft. Was Wagner betrifft, so versteht sich Vetsch geradezu als Realisator von dessen Idee einer auf der Kunst basierenden staatlichen Neuordnung, aber auch Wagners Idee des vom Volk geschaffenen «Kunstwerks der Zukunft», seine im «Ring des Nibelungen» mythisch dargestellte Auffassung vom Fluch des Geldes sowie die in den Frühschriften angestrebte Synthese von Sozialismus und Humanismus waren ganz offensichtlich von prägendem Einfluss auf Vetschs Gedankenwelt. Neben Wagner und Bach – auch von ihm leitet Vetsch eine humane Botschaft ab (SS 277) – spielt ein weiterer Musiker in Vetschs Entwurf eine bedeutsame Rolle: der Genfer Rhythmiker und Musikpädagoge Emile Jaques-Dalcroze (1865–1950), der ähnlich wie Wagner, aber in einer ganz anderen, weniger stilisierten, sinnlicheren Form ein Gesamtkunstwerk anstrebte. Wichtiger noch als Jaques-Dalcrozes allgemeine musiktheoretische Erörterungen («Die Kunst … ist das Leben selbst und die Art, es innerlich zu erfühlen», SS 285) wurde für Vetschs utopischen Entwurf die von diesem Landsmann vertretene und zu grosser Berühmtheit gebrachte eurhythmische Tanzpädagogik. Gerade im Hinblick auf die zwischen 1900 und 1925 zu beobachtende Aufbruchbewegung in Richtung eines natürlicheren Verhältnisses zu Körper und Sinnlichkeit, die von dieser Art neuem Ausdruckstanz bis zur «sportlichen» Emanzipation der Frau, von der korsettfreien Mode bis zu van de Veldes «Vollkommener Ehe» und zu den geheimnisumwitterten «Nackten» des Monte Verità reichte, vermittelt Vetschs Buch einen lebendigen atmosphärischen Eindruck. Seine Schilderung der Solejer Initiationsfeier im ersten Kapitel etwa unterscheidet sich, was die tänzerischen Einlagen und die euphorische Stimmung betrifft, nur in Nuancen von der Beschreibung eines Tanz-Abends in der Frauensiedlung Loheland bei Fulda in der Rhön, wo man, typisch für viele ähnliche Bestrebungen, «Tanzkultur und Tanzstil» als «Höhepunkt einer Lebenskultur züchten» wollte.

Die Eurhythmie ist zugleich auch der vordergründigste Anknüpfungspunkt, der Vetschs Entwurf mit der damals in voller Entfaltung begriffenen Anthroposophie Rudolf Steiners in Bezug setzt. Andere Gemeinsamkeiten sind die künstlerisch orientierte, auf ganzheitliche menschliche Entfaltung ausgerichtete Pädagogik, die Wertschätzung von Wissenschaft und Literatur, die Ideenvermittlung durch Vorträge und szenische Darbietungen. In deutlichem Gegensatz zu Steiners natürlich sehr viel anspruchsvollerem und ausgereifterem Konzept stand Vetsch mit seiner Ablehnung der christlichen Religion und überhaupt einer jeden Mystik – an deren Stelle er seine hedonistisch gefärbte Wertschätzung von Sinnlichkeit stellte.

Es gäbe noch zahlreiche Phänomene zu bezeichnen, die auf Vetschs Buch Einfluss ausgeübt haben: die damals vieldiskutierten Naturheilverfahren mit ihrer Favorisierung von Luft, Wasser, Sonne und Licht; die Wiederentdeckung der Landschaft durch die Grossstadtbewohner; der Sonnenkult der hochalpinen Lungensanatorien; die Wandervogelbewegung und vielerlei andere Jugendsammlungen bis hin zu den politischen Organisationen und den «Pfadfindern» jeder Couleur. Überhaupt war Erziehung eines der Stichworte des Zeitalters, und es ist keinesfalls nur Anlehnung an frühere utopistische Vorbilder, wenn in Vetschs Buch dem Leser eine Gesellschaft von lebenslang der Erziehung und Bildung ausgesetzten Menschen entgegentritt.

Dass auch die soziale Frage ganz im Zentrum der Diskussion stand, braucht für eine Zeit, die in wirtschaftlicher Hinsicht infolge des Reparationenproblems von Krise zu Krise schlitterte und in Sachen Arbeitslosigkeit traurige Rekorde aufstellte, nicht besonders betont zu werden. Auch Vetschs starke Ausrichtung auf die ökonomischen Zusammenhänge und deren sozialpolitische Seite hin ist darum typisch für die dargestellte Epoche. Dass er trotz intensiver Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem marxistischen Ideengut den Sozialismus seiner Tage nicht als alternative Möglichkeit gelten lassen wollte, überrascht dabei angesichts seiner bürgerlichen Grundhaltung weit weniger als die Tatsache, dass er mit seinem eigenen «Lösungsvorschlag» die marxistische Doktrin sozusagen weit links überholte und deren klassenlose Gesellschaft in eine Gesellschaft ohne Geld und Eigentum umgewandelt sehen wollte.

So utopisch dies anmutet – und tatsächlich ist ja die Geldlosigkeit Kennzeichen der meisten Utopien –: ganz ohne Bezug zur Diskussion der Zeit war auch diese Idee nicht. In der abgeschwächten Form des Freiland-Freigeld-Gedankens wurde dieses Postulat nach dem Ersten Weltkrieg auch in der Schweiz ernsthaft diskutiert. Ausgehend von den Ideen des «theoretischen Anarchisten Silvio Gesell» wollten die Anhänger dieser Bewegung das Geld dem Missbrauch durch die Spekulation entziehen und eine absolute Papiergeldwährung, die ihres wöchentlichen Wertverlusts wegen «Schwindgeld» genannt wurde, einführen. Damit, so dachten sie, würde das Geld von einem Wert an sich zu einem reinen Tauschsymbol, Konjunkturkrisen wären ausgeschlossen und der allgemeine Wohlstand würde gehoben.

Will man Vetschs utopischen Entwurf aus sich selber interpretieren, so kommt man nicht um die programmatische Prämisse herum, welche dem ganzen System erst Halt und Sinn gibt: «Der Mensch ist gut. (SS 198)» Vetsch hat diese These, die natürlich sofort an Rousseau erinnert, näher erläutert und erklärt, die Behauptung treffe erst «für ein sonnenstaatliches Zusammenleben von Menschen» wirklich zu. Bis dann sei der Mensch nur «gut genug», gut genug nämlich, um in «sonnenstaatliche Verhältnisse» (MS II 51/52) hineinwachsen zu können.

Wir haben es im Sonnenstaat demnach mit einem idealen Menschentypus zu tun, mit jener Sorte vernunftgeleiteter, friedlicher, strebsamer und problemloser Menschen ohne unerwartete Reaktionen oder Oppositionslust, wie sie auch schon die Utopien von Platon, Morus, Campanella, Bellamy und Morris bevölkert. Dies bedeutet, dass jeder direkte Vergleich mit «irdischen» Verhältnissen im Grunde verfehlt ist und dass diese utopischen Menschen nur innerhalb ihres utopischen Universums zur Rechenschaft gezogen werden könnten.

Der Grund, wieso der sonnenstaatliche Mensch «gut» ist, liegt zum einen darin, dass er den «schlechten vorsonnenstaatlichen Einflüssen» entzogen ist, zum andern aber an den «denkbar günstigsten Einflüssen», denen er laut Vetsch ausgesetzt ist, «und zwar schon von Kind auf (MS II 51)». Folgerichtig besitzt im Sonnenstaat – wie in den meisten positiven Utopien – die Erziehung absolute Priorität vor allen übrigen familiären und öffentlichen Aufgaben. In einer Erziehung und Schulung, die beim Kleinkind beginnt, bis ins Alter von vierzig Jahren andauert und auch später nie ganz aufhört, werden die Sonnenmenschen, Mädchen und Knaben in gleicher Weise, unter Aufbietung aller Möglichkeiten und Kräfte des Gemeinwesens in körperlicher, geistiger und seelischer Hinsicht zu ganzheitlich entwickelten, sozial denkenden, gerechten, selbstbewussten Persönlichkeiten von ausgeprägter Individualität herangebildet. Sie sind Glieder einer Gesellschaft, in welcher für die primären Bedürfnisse (Wohnung, Kleidung, Essen) ganz selbstverständlich und für alle in gleicher Weise gesorgt ist und in welcher die auf 25 Wochenstunden reduzierte Arbeitszeit es den Menschen erlaubt, unbekümmert um den früheren «Daseinskampf» in «Höherem» ihres Lebens «Zweck und Eigenart» (SS 111) zu suchen.

Hier nun ist der entscheidende Punkt einer Utopie erreicht, der Moment, wo die meisten Utopisten recht eigentlich nicht mehr weiter wissen: Was macht der glückliche, seinen Sorgen enthobene Mensch mit seiner goldenen Freiheit und der Überfülle an freier Zeit?

Vetsch verstummt hier nicht, sondern erteilt, wenn auch im Geschmack der Zeit, vielfältige Antwort. In einer Welt, die «nach dem Menschen gebildet (SS 39)» ist, wird zunächst einmal viel Gewicht auf eine natürliche und vitale Beziehung jedes Einzelnen zu seinem Körper, diesem «wundervollsten Kunstwerk, das je geschaffen wurde (SS 42)», gelegt. Der Weg dazu ist neben einer natürlichen Lebensweise und einer gesunden, licht- und sonnendurchfluteten Alltagsumgebung, neben Sommer- und Wintersport in speziellen Kurorten vor allem die von klein auf gepflegte Selbsterfahrung im eurhythmischen Tanz, mit dem jedermann spontan und improvisierend zum Ausdruck zu bringen vermag, was ihn bewegt. Dieselbe unbefangene Spontaneität ist auch erreicht im Singen und im improvisierenden Spiel auf einem Musikinstrument (SS 43/44). Dieses intensive Körpergefühl beschränkt sich für den sonnenstaatlichen Menschen nicht auf Kindheit und Jugend. Die Erfahrung der eigenen Körperlichkeit ist vielmehr eine wichtige Komponente aller Lebensalter, die bewusst akzeptiert und in Gemeinschaft mit den jeweiligen Altersgenossen durchlebt werden. Ein zentrales Element ist dabei die Sinnlichkeit, die unzweideutig bejaht wird und die den Menschen zum als existentiell empfundenen Erlebnis der Lust (SS 286) führen soll. Erotik und Sexualität sind dabei in einer für die Entstehungszeit des Buches bemerkenswert freien Weise behandelt, indem das sexuelle Erleben vom Zwang der Ehe losgelöst erscheint, ohne dass irgendwelcher Libertinage das Wort geredet wird. Vetsch schätzt im Gegenteil das Wesen und die Kraft der Liebe so hoch ein, dass er seine Sonnenmenschen nach fünfjähriger Ehe vom äusseren Zwange löst – damit sie nach dieser «Probezeit» freiwillig und ohne äusseren Druck zusammenbleiben (SS 122). Obwohl er in der «Liebesfreundschaft» eine Art Ehe ohne Trauschein postuliert, ist für die Sonnenmenschen, wie Vetsch auf heftige Angriffe von kirchlicher Seite hin nochmals verdeutlichte, dennoch die Familie «der unantastbare Mittelpunkt menschlichen Zusammenseins (MS III 35)». Zu einem Zusammenleben ohne Liebe und bloss auf Grund äusserer Notwendigkeiten will er jedoch die Sonnenmenschen, die ja überhaupt von jedem familiären Zwang befreit sind (SS 103), nicht zwingen, und es gibt daher im Sonnenstaat eine ganze Reihe von Vorkehrungen, welche Härten und Nachteile für die verlassenen Partner und die aus einer Beziehung hervorgegangenen Kinder ausschliessen sollen.

Überraschend modern wirkt dabei das Bild, welches Vetsch von der Frau entwickelt. Sie ist nicht nur völlig gleichberechtigt in Familie – sie behält z.B. auch ihren Namen und kann ihn auch an Kinder weitergeben! – und Staat, sie bekommt auch ein Recht auf eine natürliche Entfaltung ihrer Sexualität (staatlich geregelte Empfängnisverhütung und Geburtenkontrolle, SS 120) und eine Art Recht auf Mutterschaft mit fünfjährigem Mutterschaftsurlaub für jedes Kind. Die Frau wird, sofern sie diesen Weg wählt, zudem durch raffinierte bauliche, technische und organisatorische Massnahmen im Haushalt so sehr entlastet, dass ihr stets genügend Zeit für das bleibt, was Vetsch «Entfaltung der eigenen Persönlichkeit» (SS 121) nennt und was mit seiner kreativen, künstlerischen Note der heute so viel gepriesenen «Selbstverwirklichung der Frau» recht nahe kommt. So sind im Sonnenstaat «die Grundlagen für ein reines Familienglück gegeben, da es auch für die Hausfrau und Mutter nicht eine fortwährende Preisgabe ihrer Persönlichkeit bedeutet. (MS III 51)» Vetsch beschränkt auch die harmonische Integration des Menschen in die Gemeinschaft nicht auf ein bestimmtes Lebensalter: die älteren Menschen sind in den Siebenzimmerwohnungen, die über raffinierte Erweiterungs- bzw. Verkleinerungsmöglichkeiten verfügen, weiterhin Teil einer Familiengemeinschaft – sei es der eigenen oder, da keine Zwänge dazu bestehen, einer anderen (SS 103).

Diesen Möglichkeiten, sich sinnlich-körperlich und in einer möglichst intakten Partnerschaft und Familie zu entfalten, stehen mit ähnlich grosser Bedeutung die Chancen einer geistig-seelischen Selbstverwirklichung gegenüber. Im Sonnenstaat sind die Menschen am Wissen aus allen Gebieten der Forschung und vor allem auch der Menschheitsgeschichte neugierig interessiert. Ein jeder ist während einer langen Spanne seines Lebens «Student», vergilt aber dieses Privileg damit, dass er zeitweise jene Arbeiten verrichtet, welche einem Menschen als Lebensarbeit nicht zugemutet werden sollen – es gibt ebensowenig vollamtliche Sekretärinnen oder Dienstmädchen wie Briefträger, Abfuhrleute oder Fabrikarbeiter im Sonnenstaat; alle diese Arbeiten werden, soweit sie nicht wegrationalisiert sind, als eine Art «Temporär-Jobs» erledigt. Noch stärker als die wissenschaftliche wird die künstlerische Entfaltung des Menschen auf allen Gebieten gefördert. In der Kunst soll das «Daseinsempfinden», das «Lebensgefühl» (SS 285) des Menschen – eines jeden und nicht bloss dasjenige von wenigen eigentlichen Künstlern – seinen höchsten Ausdruck finden. Dabei werden in geschickter Weise Aggressionen in schöpferische Energien umgewandelt – so etwa, wenn die Kinder und Jugendlichen Solejas dazu angeleitet werden, kriegerische geschichtliche und mythische Stoffe zu «Götter- und Heldensagen» zu gestalten und zu erweitern. Geschichte wird damit zum «Tummelplatz der Phantasie» (SS 61) und ermöglicht zugleich das Anlernen schöpferischen Gestaltens in literarischem Sinne. Ebenfalls wird Zeichnen, Malen und Modellieren jedem Sonnenmenschen nahegebracht: «Auch wer später nicht den seelischen Drang zum eigenen Künstlertum in sich verspürt, hat doch in der Schule die Fähigkeit verständnisvollen Sichversenkens in jedes wahre Kunstwerk und vollen Geniessens geschöpft. (SS 55)»

Neben der Entfaltung körperlicher, geistiger und seelischer Talente kommt aber auch die soziale Komponente nicht zu kurz. Die Solidarität wird gelernt bei der selbstverständlichen Mithilfe und Teilnahme an allen öffentlichen Aufgaben – eigentlicher Souverän im Staat und in der Weltregierung ist ja die «Gesamtheit der im Reifealter stehenden Männer und Frauen», alles andere ist «Durchführung ihres Willens und wird als Verwaltung bezeichnet». Da die ganze Menschheit eine grosse, friedliche Gemeinschaft ohne Landesgrenzen und Nationalitäten ist, wird auch die «internationale» Solidarität grossgeschrieben und ermöglicht den jungen Menschen im Rahmen des «Weltarbeiter-Systems» (SS 221) sinnvolle Einsätze in allen Gebieten der Welt als eine Art Entwicklungshelfer, wobei die Mentalität aller Völker geachtet und dem Primat der Weissen eine endgültige Absage erteilt wird (SS 215/16). In unterentwickelten Gebieten, aber auch in den Industrieregionen wird dabei streng auf eine möglichst sinnvolle Nutzung der Rohstoffe (SS 104) und auf den Schutz der natürlichen Umwelt (SS 164) geachtet, auch wird jeder irreparable Eingriff in den Naturhaushalt vermieden (SS 279). Das Energieproblem ist dabei mit Hilfe der Elektrizität gelöst, welche zum Teil mittels der Sonnenenergie und der Nutzbarmachung von Ebbe und Flut (SS 225), zur Hauptsache aber mit Hilfe von Wasserkraftwerken, die ohne Störung des Landschaftsbildes (SS 225) errichtet werden, gewonnen wird. Verbrennungsmotoren dagegen gibt es überhaupt keine mehr.

Wem bei all den Betätigungs- und Einsatzmöglichkeiten in Familie, Staat, Forschung, Kunst, Entwicklungshilfe usw. noch unausgebuchte Freizeit bleibt, dem steht im Sonnenstaat neben den bereits erwähnten Weiterbildungsmöglichkeiten eine breite Palette von Freizeitvergnügungen offen: er kann bootfahren, segeln, Ausflüge im Elektroauto machen – jedes Haus besitzt zur gemeinsamen Benutzung mehrerer Familien sowohl ein Auto als auch ein wohl ebenfalls elektrisch betriebenes Motorboot und ein Segelboot (SS31/32) –, er kann Tennis spielen, bergsteigen, skifahren oder zum Nulltarif auf dem vorzüglich ausgebauten Welt-Eisenbahnnetz Reisen unternehmen.

Und das Leid, der Schmerz, der Tod? Von diesen Erfahrungen ist auch der Sonnenmensch nicht ausgeschlossen. Trotz aller erreichter Erleichterung kann er sich «Liebe ohne Schmerz, Freundschaft ohne Ende, lautersten Genuss des Geistes und der Seele ohne Unterbruch und ohne Anstrengung, Tiefe des Wissens ohne Grenzen, Allmacht des Könnens ohne Schranken und warm pulsierendes Leben ohne Tod» nicht vorstellen und würde das alles, wenn es möglich wäre, «weit von sich stossen (SS 279)». Dagegen hat er gelernt, durch schöpferische Kunst den «Daseinsschmerz zu mildern (SS 44)», und der Tod bedeutet ihm ein Sich-Ergeben in den «Lauf der Natur», nachdem er das Erdenleben «in jedem Alter und auf allen Stufen in seinen Höhen und Tiefen genossen (SS 280)» hat.

Vetsch wollte keine Reformen, er wollte keine Kompromisslösung, er wollte einen sofortigen, plötzlichen gesellschaftlichen Wandel – und er empfand genau dies als die in seinen Augen einzig mögliche «Realpolitik»! «Die grösste und reinste Realpolitik», schrieb er 1923, treibe nicht derjenige, der «auf Grund des Uberblicks über eine kurze Spanne Zeit und unter Hinnahme der an ihrem Eingang gegebenen Verhältnisse einen Modus vivendi für eine weitere kurze Wegstrecke» suche, sondern derjenige, der «an Hand sämtlicher bisheriger Menschheitserfahrungen und des ganzen Wissens einer Zeit auch von den Zukunftsmöglichkeiten nach einer Gestaltung sucht, die alles dies verwertet, und sie dann ohne Scheu herausstellt als einzig wahres Ziel und allein richtigen Weg».

So war nach Vetschs Intention also «Die Sonnenstadt» bewusst als das Paradoxon einer zu realisierenden Utopie gedacht, weshalb er sein Buch auch wie eine Gesetzessammlung mit einem Register versah und es den noch zu findenden Vorkämpfern für den Sonnenstaat, den mit dem Sonnenmenschen noch keineswegs identischen «Mundisten», als eine Art Handbuch oder Evangelium empfahl. Schon für die Phase des Mundismus waren darin und in den mundistischen Begleitschriften ja gewisse Regeln für ein praktisches Vorgehen enthalten: Die ersten Mundisten sollten sich selbst gleich zu «Landesvätern» ernennen und eine Gemeinde um sich scharen (MS II 39). Bundeszeichen der friedlichen Bewegung, die sich weder als Kampforganisation (SS 228) noch als Geheimbund (SS 227) verstehen sollte, würde die im Roman vorgestellte Weltzeituhr sein. Da die Verwandlung des Normalbürgers in einen Mundisten einzig in der Erweiterung des geistigen Horizonts bestehen und die besondere Eigenart der Bewegung ihr sofortiges Tätigwerden (Landschaftspflege, Hausbau, Missionierung) sein sollte (MS II 51/52), hatte sich Vetsch für diese ersten geplanten Gruppierungen die Namen «Horizontzellen» und «Tatzellen» – die Anlehnung an die kommunistischen Benennungen war bewusst gewollt! – ausgedacht. Für den Mundismus würde sich, so glaubte Vetsch offenbar, «blitzartig eine überwältigende Mehrheit» (SS 229) finden, er würde sich völlig legal und ohne jeden Gesetzesbruch (SS 235), ohne Revolution (SS 231) oder «Marsch durch die Institutionen» durchsetzen, allein auf Grund seiner Überzeugungskraft auf Intellektuelle, Arbeiter und Jugendliche (SS 213). Nach sechs Generationen aber erst würde «das mundistische Ziel in seinen grossen Zügen erreicht sein (MS II 39)» – dann also würde der Umschlag zum Sonnenstaat stattfinden.

Zwar heisst es in der «Sonnenstadt» einmal verräterisch, die ersten Mundisten würden, obschon «im Grunde seines Herzens jedermann ihr Streben als edel und ihr Ziel als wünschenswert ansah», «anfänglich» für «Narren, die Unausführbares wollten», gehalten (SS 228), aber nichtsdestotrotz scheint Jakob Vetsch im Januar 1923, als er sein Buch massenhaft auf eigene Kosten verbreitete, vom schnellen Erfolg seines Unternehmens überzeugt gewesen zu sein. Noch im Juli sprach er im Vorwort zur fünften Auflage von der «im Winter auszulösenden Bewegung», und anlässlich der sechsten und letzten Auflage – 40 000 Exemplare sind insgesamt gedruckt worden! – kündigte er mit Datum «Mitte November 1923» das Erscheinen einer «grossen Broschüre» und von Übersetzungen der «Sonnenstadt» in den «andern Sprachen der Welt» an.

Doch nichts dergleichen geschah. Im Januar 1924 erschien, als Auseinandersetzung mit seinem schärfsten Gegner und Verfasser einer Gegenschrift, Fritz Schoellhorn, das sechste und letzte Heft der «Mundistischen Schriftenfolge». Es endet mit dem an Schoellhorn gerichteten Satz: «Dass Männer wie Du heute überhaupt eine Stimme im Rat, ein Wort haben im Volk, wo nur die Weisen sprechen sollten: das ist die Trauer, das ist das Elend.»

Seither ist von Jakob Vetsch nie wieder eine Zeile publiziert worden.

Es ist im Nachhinein schwer zu beurteilen, welches der letztlich entscheidende Grund dafür war, dass Vetschs «Mundismus» in einer Zeit, in welcher so ziemlich jede neue politische oder religiöse Novität auf ein paar Hundert unverdrossene Anhänger hoffen konnte, soweit erkennbar ist, nicht einen einzigen Jünger fand. War es die sofort ins Auge fallende, für eine positive Utopie offenbar charakteristische Widersprüchlichkeit zwischen Vision und Realisierungswille, die eine Proselytenbildung ausschloss? War es Vetschs Totalitätsanspruch, der sich mit einer Sektenbildung nicht hätte zufriedengeben können?

Noch problematischer ist ein abschliessendes Urteil darüber, warum Vetsch, nachdem er sich eben noch mit geradezu tollkühner Siegesgewissheit an die Öffentlichkeit gewandt hatte, so abrupt verstummte und sich nie wieder zu seiner Sache äusserte. War es der äussere Misserfolg? War er enttäuscht über die Reaktion von Presse und Öffentlichkeit? Oder sind die Gründe hinter den Kulissen, im persönlichen Schicksal Vetschs, zu suchen?

Jakob Vetschs eigene Pressestimmensammlung erlaubt es leicht und rationell, sich ein Urteil über das Echo zu bilden, das sein Buch in den Schweizer Zeitungen gefunden hat. Von einigen begeisterten Stimmen in bürgerlichen und zwei, drei zustimmenden bis euphorischen in linken Zeitungen abgesehen, war die Reaktion bei einer gewissen Verdutztheit und bei einer allerorten geäusserten Bewunderung für Vetschs Mut eher distanziert bis ablehnend. Nach der Publikation von Schoellhorns Gegenschrift, die wie Vetschs Buch kostenlos an alle möglichen Adressaten verschickt worden war, wurde die Kommentierung vielerorts recht gehässig: man fand allgemein, die Lektüre von Schoellhorns Auszugsammlung genüge, um die Lektüre des Buches als überflüssig zu erkennen.

Schoellhorns Gegenaktion scheint Vetsch mehr als alle negativen Presseurteile gekränkt zu haben. Er konnte es nur schwer verkraften, dass dieser «frühere Duzfreund» ihn bei Redaktionen und Lesern vieler Zeitungen derart lächerlich gemacht hatte, und er beging den Kapitalfehler, auf die Gegenschrift Schoellhorns seinerseits wieder eine Gegenschrift zu verfassen: das sechste, gegen Schoellhorn gerichtete mundistische Heft, worin er sich zu Entgleisungen gegen den einflussreichen Winterthurer Brauereibesitzer und Milizoberst verleiten liess, die ihm auch in den Augen wohlmeinender Zeitgenossen schwer geschadet haben dürften. Auch auf die Urteile der Presse ging Vetsch in dieser im Januar 1924 entstandenen letzten «Mundistischen Schrift» noch einmal ein. Er sah darin eine «beleidigende Hinwegsetzung über all das», was er in seinem Buch als «reifes Zeugnis» seiner «Weiterentwicklung» hingestellt habe. Enttäuscht beklagt er sich dann: «Wie fern liegt diesen Leuten das Verständnis dafür, dass ein Mensch, den sie bisher als vernünftig, gekannt haben, imstande sein sollte, plötzlich absichtlich und mit klarer Überlegung etwas zu tun oder zu schreiben, von dem er ganz wohl weiss und bestimmt voraussieht, dass es und er vom grössern Teil der Mitmenschen verlacht werden wird.(MS VI 28)»

Hatte Vetsch bei der Abfassung seiner Antwort auf Schoellhorns «leider ganz unbedeutende Gegenschrift» die mundistische Sache bereits für verloren gegeben? Hatte ihn also das unbefriedigende öffentliche Echo, das Ausbleiben von Proselyten und die Gegenangriffe eines Exponenten der von ihm selbst ja scharf attackierten Unternehmerschaft bereits ein gutes Jahr nach der ersten «Sonnenstadt»-Auflage so sehr zermürbt, dass er die Flinte ins Korn warf? Es gibt Indizien dafür, dass dem nicht so war. Eines davon ist sicher die unvermindert kämpferische Haltung des letzten Mundistenhefts. Wer so um sich schlägt, liegt wohl kaum schon am Boden. Ein anderes Indiz ist der Titel über einer Aufzählung der bisher erschienenen mundistischen Schriften. Dieser Titel heisst nämlich: «Erster Band der Mundistischen Schriftenfolge». Das würde heissen, dass zu diesem Zeitpunkt, also im Januar 1924, eine Fortsetzung der Schriftenreihe geplant war.

Von einer solchen Fortsetzung ist sechs Monate später, im «Ostersang», nicht mehr die Rede. Nun ist der Ton resigniert, der kämpferische Impetus abgeflacht. Im Rückblick auf die Publikationen des Jahres 1923 («Die Sonnenstadt», die mundistischen Hefte, «Ein Kulturbild!») heisst es nun: «Damit hatte er erreicht, wozu er Geld brauchte. Für das nun Folgende würde ihm dessen Besitz nur nachteilig sein, und mit Gleichmut sah er dem Schwinden der letzten Mittel entgegen.» Dann deckt er diese seine nächsten Pläne auf: Mit einem noch ausstehenden Vermögensanteil seiner Frau sollten die Schulden aus dem «Sonnenstadt»-Versand bezahlt und das Auskommen von Frau und Kind für einige Zeit gesichert werden. Während dieser Zeit wollte der inzwischen 45jährige Vetsch selbst «bei einem Gärtner die Lehre machen und für sich das Nötige bereits mit seinen Händen erarbeiten». Für später, so heisst es weiter, wolle er für sich und sein Kind auf jeden Vermögensanspruch verzichten, «und er war sicher, dass seine Gattin ihm in alle Verhältnisse folgen würde (OS 8)». Vetsch beabsichtigte offenbar, den Mundismus, der seinen Weltstaat nicht hatte stiften können, im privaten Kreise seiner Familie für sich allein zu beginnen: «… was bis jetzt nur von meinem Buche galt: dass jeder sich daran stosse, um dadurch gestossen zu werden – das soll von nun an auch von mir gelten. Gruss und Abschiedswort werden nur noch die mundistischen sein. Die Anrede ‹Du› wird zeugen für die mundistische Auffassung des Verhältnisses von Mensch zu Mensch, und der Entschluss, nie mehr im Leben Geld zu berühren, demonstrieren für den einzig möglichen Weg zu sonnenstaatlichen Verhältnissen. (OS 29)»

So plausibel einem diese Wendung im Hinblick auf den offensichtlichen Misserfolg seiner Welterneuerungspläne erscheinen mag – angesichts des Temperaments und des Ehrgeizes von Jakob Vetsch kommt sie dennoch überraschend, und man fragt sich unwillkürlich, was wohl zwischen der Abfassung des letzten noch publizierten Textes im Januar 1924 und derjenigen des nie mehr veröffentlichten «Ostersangs» (zwischen Ostern, also 20.April, und Mitte Mai 1924) geschehen sein mochte.

Mit letzter Klarheit ist ausser dem Faktum, dass Vetsch kurz vor Ostern seinen Konkurs anmeldete, nichts darüber in Erfahrung zu bringen. Offiziell war es einfach die wirtschaftliche Pleite, welche der Verbreitung des Mundismus ein Ende setzte. Ganz im Sinne der «NZZ», die damals, nicht ohne triumphierenden Unterton, feststellte: «Diese hemmungslose Bücherproduktion dürfte – da Dr.Vetsch, der die Welt einrenken zu müssen glaubte, sich seiner eigenen Verhältnisse zu wenig angenommen und deshalb die Intervention der Gläubiger provoziert hat – nun für einige Zeit aufhören, was keiner, der einen Blick in die verschrobenen ‹mundistischen› Schriften getan hat, bedauern wird.»

Der Leser des als «vertraulich» qualifizierten «Ostersangs» wird sich allerdings mit dieser offiziellen Version allein nicht zufrieden geben. In Vetschs letztem Schriftstück gibt es zu viele Anzeichen dafür, dass es da noch andere als die offiziellen Gründe gegeben haben muss: Gründe hinter den Kulissen der grossbürgerlichen Wohlanständigkeit sozusagen. Doch dazu müssen wir noch einmal ein paar Jahre zurückblättern, in jene Zeit nämlich, als Jakob Vetschs Ehe mit Marguerite Hübscher geschlossen wurde.

Aus dem «Ostersang» lässt sich in dieser Beziehung nämlich einiges Uberraschendes zusammenreimen. Glaubt man Vetsch, und es gibt keinen Grund, an seiner Ehrlichkeit zu zweifeln, so wurde ihm die Heirat mit der Millionärstochter vom Vater vorgeschlagen und schmackhaft gemacht, noch ehe er das Mädchen kennengelernt hatte: «Ein reicher Mann kam zu einem Unvermögenden, der nur vom Lohne seiner Arbeit lebte, und sprach zu ihm: Meine älteste Tochter geb’ ich Dir! Du bist zwar arm, doch fehlt es mir an Gütern nicht. Drei Millionen trifft es heut’ auf jedes meiner Kinder. Ein paar Hunderttausend sind das Heiratsgut. (OS 5)» Obwohl Vetsch «Pläne und Taten» – also offenbar das «Sonnenstadt»-Projekt! – vorschützte, willigte er in den Vorschlag ein: «Gut, die Brautschau ist zu wagen!» Erst danach will Vetsch «in der Villa des Reichen» – also in Châtelard–Montreux - seine spätere Frau kennengelernt haben: «Sie war einfach, wie er, und nicht wie die andern. Und sie war gut und doch klug, im Grunde noch Kind, wie er, der um zehn Jahre Ältere. Und sie liebten sich bald. Die Verlobung wurde eifrig betrieben, und nach wenigen Monden waren sie zu Gatten getraut. (OS 5)» – Vor der Eheschliessung (16. Dezember 1918) muss es allerdings noch zu einer Auseinandersetzung gekommen sein: Vetsch wollte die Verlobung wieder lösen, denn «Verstand und Augen des Verlobten blieben offen, und was er beobachtete und erfuhr, wirkte auf ihn, trotzdem er verliebt war (OS 5)». Aber scheinbar gelang es, den potentiellen Schwiegersohn, den jungen Mann mit den zwei Doktortiteln, noch einmal herumzubringen – vielleicht unter Inaussichtstellung weiterer finanzieller Mittel? «Liebe und Mitleid siegten», heisst es dann nämlich, und weiter: «Aber im Ernst der Stunde schwor er in seiner Seele zweierlei: vom reichen Manne ohne Nachgiebigkeit zu fordern, was er versprochen, um so seine Pläne zu retten; und nie durch eigne Klage das Weib zu entehren, das er jetzt in voller Bewusstheit und mit klarem Einblick erwählt. (OS 6)» Aus dem gleichen «Ostersang» erfährt der Leser weiter, dass Jacques Hübscher für die Ehe seiner Tochter nachträglich die Gütertrennung erzwingen wollte und dass er, als dies nicht gelang, den Eheleuten Vetsch eine weitere Summe Geldes versprach, sobald ein Kind da sei. Grund für diesen merkwürdigen Wunsch dürfte der gleiche gewesen sein, wie Vetsch ihn für die erfolglos angestrebte Gütertrennung nennt: es «bangte ihn, es könnte von seinem Gelde einmal etwas auf die Seite des Mannes fallen … (OS 6)»

Warum wohl «bangte» dies Jacques Hübscher angesichts der zehn Jahre, welche seine Tochter jünger als ihr Mann war? Die Geldverschwendung des «Sonnenstadt»-Versands kann er damals, vor der Geburt der Vetsch-Tochter Irene (4.11.1920) ja noch nicht verhindern haben wollen! Der «Ostersang» klärt den Leser nicht darüber auf. Er erfährt bloss, dass Jacques Hübscher die Medizin zu Hilfe kam. Die Ärzte kamen nämlich auf die Idee, die sie «schon als Jungfrau monatlich eine Woche lang quälenden und schwächenden Schmerzen», von denen die junge Frau geplagt wurde, könnten durch eine Geburt zum Verschwinden gebracht werden (OS 7). Merkwürdigerweise aber erkrankte auch das Kind, dass dann geboren wurde, «bald schwer und wiederholt, und es bedurfte jahrelanger sorgsamster Pflege und Hütung, der die Mutter selbst nicht gewachsen war (OS 7)».

Jakob Vetsch hatte also, als er 1922 zu arbeiten aufhörte und mit dem Projekt seiner «Sonnenstadt» begann, nicht nur eine offenbar kranke, leidende Frau zu Hause, sondern auch ein krankes Kind, das eine Pflegerin benötigte. Un da ging er also hin und schrieb, publizierte und verbreitete, finanziert durch die Morgengabe seines Schwiegervaters, ein Buch, welches eine der schärfsten Abrechnungen jener Jahre mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem darstellte; ein Buch, das dem vielfachen Millionär Jacques Hübscher die Zornesröte ins Gesicht treiben musste. Warum tat er dies ausgerechnet in diesem Moment, warum gerade auf Kosten Jacques Hübschers, der ihn doch so reich beschenkt hatte? Sparen wir uns auch diese Antwort noch auf später auf und fragen wir uns zunächst, was Hübscher in dieser Situation für Möglichkeiten blieben, um den rebellischen, für die Familie blamablen Aktivitäten des Schwiegersohnes ein Ende zu bereiten. Man konnte Vetschs Ideen zum Beispiel lächerlich machen, indem man ihn öffentlich als durch Heirat reich gewordenen Emporkömmling denunzierte. Hübscher hatte kein schriftstellerisches Talent, aber ein Freund aus der Branche, der auch Gedichte schrieb, hatte zweifellos welches... Aber das reichte bei einem Dickkopf wie Vetsch wohl nicht zur endgültigen Bekehrung. Blieb, nachdem die Gütertrennung erfolglos angestrebt worden war, noch der Versuch, die Ehe der Tochter überhaupt rückgängig zu machen. Auch diesen Versuch hat es tatsächlich gegeben, aber er scheiterte an der Treue von Marguerite Vetsch zu ihrem Mann. Eine andere Möglichkeit war die Entmündigung des Schwiegersohnes und seine Internierung im «Burghölzli». Auch dies wurde, schon gleich nach dem Erscheinen der »Sonnenstadt», angestrebt. Der Genfer Psychiater, Professor Edouard Christin, seit 1922 Ehemann der jüngeren Hübscher-Tochter Helene, schrieb, wie Vetsch in Auszügen zitiert, seinem schriftstellernden Schwager am 24. März 1924: «Schon vor einem Jahr schlug ich unserem Schwiegervater vor, eine psychiatrische Untersuchung durch Professor Bleuler» zu veranlassen und, falls er die Diagnose auf Paranoia bestätigen würde, die Bevormundung zu verlangen. Ich glaube, man hätte so viel Unangenehmes vermieden. (OS 21/22)»

Auch Fritz Schoellhorn war zu dieser Taktik übergegangen. Auf die Übersendung der gegen ihn gerichteten mundistischen Schrift hatte er laut Zitat bei Vetsch (OS 23/24) geantwortet, es widerstrebe ihm, sich in weitere Auseinandersetzungen einzulassen, «nachdem ich erkannt habe, dass die Geistesverfassung in der Du Dich befindest, schonende Rücksicht erheischt». Schoellhorns Leibblatt, das «Neue Winterthurer Tagblatt», konnte da nicht hinten anstehen. Kühn erhob es die Frage, «ob man den Mundisten-General nicht dem Burghölzli näherbringen sollte». Schliesslich liess auch Jacques Hübscher durch seinen Anwalt bei Vetsch melden, er werde auf seine Geldforderungen erst wieder eingehen, wenn er von seinem «hartnäckigen, wenn auch krankhaften Zustand lasse».

Es verwundert nicht, dass Vetsch, der sich mit der gegen das Geld gerichteten «Sonnenstadt» hoch verschuldet haben muss, in dieser Situation kapitulierte und den Konkurs anmeldete. Das ist das letzte, was man aus dem «Ostersang» erfahren kann. Der Text, mit dem Vetschs Stimme für immer verstummte, endet schrill: «Und dieser sein Sang war ihnen ein untrügliches Zeichen dafür, dass er nun wirklich fürs Irrenhaus reif sei. (OS 30)»

Ob Vetsch wirklich nie interniert war, wie alle noch lebenden Zeugen behaupten, ob eine psychiatrische Untersuchung stattfand oder eine Behandlung durchgeführt wurde, muss offenbleiben. In einem stimmen jedenfalls alle Zeugen überein: dass Vetsch nach 1924 nie wieder etwas gearbeitet und mit dem Geld seiner Frau «privatisiert» habe. Offenbar geschah bei dem Konkurs also, was Vetsch im «Ostersang» bereits vorhersah: dass seine Frau «mit ihrem anwartschaftlichen Vermögen» (OS 10) solidarisch haftete und somit kein Gläubiger etwas verlor. Damit wird wohl auch die gegen Vetsch eingereichte Klage wegen «leichtsinnigen Bankrotts» (OS 25) sinnlos geworden sein. An flüssigen Mitteln aber muss es Vetsch dann doch eine Zeitlang gefehlt haben, denn einem Bekannten der späten Jahre in Oberägeri erzählte er, sie hätten damals, nachdem er sich «gegen den Kapitalismus versündigt» habe, nicht einmal mehr Brot kaufen können.

Irgendwann aber, vielleicht schon bald, eventuell nach Abschluss eines Vertrags oder Abkommens zwecks Beerdigung des Mundismus – der Stempel «Darf nur vertraulich an Freunde des Verfassers abgegeben werden» auf dem doch bereits gedruckten «Ostersang» deutet in diese Richtung –, scheint der Geldhahn wieder geöffnet worden zu sein. Der Prophet verstummte, und der Privatier Dr. phil. et jur. Jakob Vetsch trat an seine Stelle. Er lebte mit Frau und Kind zunächst für etwa zwei Jahre in Zürich-Seebach, dann, ab 8.5.1926, wieder in unmittelbarer Nähe des früheren Wohnorts, an der Nordstrasse 108 in Zürich-Unterstrass. Dort stiess 1926 die damals 24-jährige Frieda Honstetter als Kindermädchen zur Familie – ein Zeichen, dass Vetsch spätestens damals wieder über ausreichende finanzielle Mittel verfügte. Im Mai 1927 zog man – «weil das Kind dort besser zur Schule gehen konnte» – nach Vaduz, und noch im gleichen Jahr nach Rotenboden oberhalb Triesenberg (FL), wo Vetsch ein sehr einfaches Haus kaufte, das die Familie bis 1934 bewohnte. Vetsch soll sich bereits beim Rhein-Einbruch vom 25. September 1927 so uneigennützig an den Hilfsmassnahmen beteiligt haben, dass er vom Liechtensteiner Fürsten dafür eine Auszeichnung erhielt.

1934 – die Tochter Irene war inzwischen auch offiziell nicht mehr schulpflichtig – übersiedelte Vetsch mit seiner Familie nach Oberägeri. Kurz danach muss das Erbe Jacques Hübschers – er starb am 26. November 1934 – endgültig verteilt worden sein. Nach Aussagen der Witwe seines Bruders Gottlieb soll Vetsch davon noch einmal eine halbe Million Franken erhalten haben. So konnte er 1937 das Haus «Seehöfli» in Oberägeri käuflich erwerben.

Reisen konnte Vetsch seiner kranken Frau wegen keine mehr machen, und so richtete er sich in seinem Refugium möglichst bequem ein. Er fuhr, wie man in Ägeri zu berichten weiss, ein «gutes Automobil» – trotz Glasauge! –, er besass ein schnelles Motorboot, mietete sich am gegenüberliegenden, nur vom See her zugänglichen Ufer ein Bootshäuschen und führte das Leben eines «Sonnenmenschen», indem er in seinem ganz nach dem in der «Sonnenstadt» genannten Plan errichteten Vorhang-Geviert so oft wie möglich an der Sonne lag. Die Nachbarn dachten, als Vetsch 1942 ernsthaft krank wurde, arglos, dies könne bestimmt bloss vom vielen Sonnenbaden kommen.

Aus den Jahren 1939/40 gibt es, wie einen Lichtblitz ins Dunkel, noch einmal ein kurzes Lebenszeugnis von aussen. Damals lernte Walter Robert Corti, der sich zur Tb-Kur in Ägeri aufhielt, Jakob Vetsch kennen. Vetsch verkaufte Teile seiner Bibliothek, und Corti interessierte sich für diese Bücher. Er beobachtete bei Vetsch eine «Fechterstellung und offenkundige Introversion», die nur schwer zu überwinden war. «Vetsch kam mir resigniert, bedrückt, leidend vor, ein Prophet, der von seinem Volke nicht erkannt wurde; für kurze Phasen wurde er eruptiv, aggressiv.» (Brief Cortis an den Verfasser 1982)

Dennoch war Vetsch offenbar in Oberägeri wohlgelitten und so gut in die Gemeinde integriert, dass man ihm am 6.März 1940 die Wehrmanns-Ausgleichskasse und das Rationierungsbüro zur Führung übertrug. Am 16. März 1942 wurde Vetsch – als Mitglied der freisinnigen Partei! – sogar zum Gemeindepräsidenten von Oberägeri bestimmt!

Nachdem am 29. Dezember 1940 Marguerite Vetsch-Hübscher gestorben war, scheint sich Vetsch um die Zukunft seiner behinderten Tochter Sorgen gemacht zu haben. Er legte sein restliches Geld in einer Rente an, wovon er selbst monatlich Fr. 1500.– , die Tochter Irene nach seinem Ableben monatlich lebenslang Fr. 1000.– erhalten sollte. Seine weitherum bekannte, durch nichts eingeschränkte Freigebigkeit führte aber dazu, dass er die Rente der Tochter nach und nach kürzte, so dass ihr schliesslich nach seinem Tode noch Fr. 5200.– im Jahr bleiben sollten. Um der hilflosen jungen Frau nach seinem Tode weiter Pflege zu sichern, heiratete Vetsch, offenbar selbst bereits von Krankheit gezeichnet, am 29. Januar 1942 seine langjährige Hausangestellte Frieda Honstetter.

Jakob Vetsch starb nach kurzer Krankheit, während welcher er in der Zürcher Klinik Hirslanden hospitalisiert war, am 22. November 1942. Todesursache war akuter Greisenbrand. Bei der Kremation soll nach übereinstimmender Aussage der noch lebenden Verwandten ein protestantischer Pfarrer gesprochen haben. Vetsch war also der Kirche ebenso wieder beigetreten wie der freisinnigen Partei.

Laut Frieda Vetsch-Honstetter liessen Bruder Gottlieb Vetsch und eine Schwester des Verstorbenen unmittelbar nach seinem Tode alles Geschriebene, dessen man im «Seehöfli» habhaft werden konnte, in die Papierfabrik Cham bringen und einstampfen. Somit ist es aus unwiderruflichen Gründen unmöglich, nachzuprüfen, ob Vetsch nach 1924 nicht nur nichts mehr veröffentlicht, sondern auch nichts mehr geschrieben hat.

Einer der beiden einzigen Briefe, die ich finden konnte und die sich per Zufall im Hause Gottlieb Vetsch in St.Gallen erhalten haben, macht die These von der völligen Arbeitsabstinenz zumindest fraglich. Er trägt das Datum des 20. Juni 1929 und ist in Triesenberg auf Vetschs Vaduzer Schreibpapier geschrieben worden. Erstaunlicherweise ist der Brief an niemanden anderen als an Fritz Schoellhorn gerichtet und scheint ein zufälliges Beispiel von vielen, routinemässig gewechselten Briefen aus jenen Jahren zu sein.

Vetsch legt dem Schreiben eine Kopie des anderen erwähnten Briefes bei, einer Bittschrift an Ständerat Bolli in Neuhausen zu Gunsten seines auf eine juristische Karriere hoffenden Bruders Gottlieb, und bittet Schoellhorn ebenfalls um Unterstützung. Dann teilt Vetsch mit, er sende «beiliegend Bogen 19 und Halbbogen 20 doch noch nach Castagnola, da Du sie ja am Samstag früh erhalten wirst. Dagegen sende ich das Verzeichnis nach Winterthur, indem ich es am Samstagmittag nach Vaduz mitnehme und auf die Post gebe …»

Das trockene Routine-Schreiben mit der Anrede «Lieber Freund» besagt zweierlei: erstens war die Freundschaft zwischen Vetsch und Schoellhorn zu diesem Zeitpunkt wiederhergestellt, und zweitens arbeitete Vetsch an Schoellhorns im Herbst 1929 erschienenem Buch «Das schweizerische Brauereigewerbe, seine Krise infolge des Weltkrieges und ihre Uberwindung» in irgend einer gewichtigen Form heimlich mit. Möglicherweise hat Vetsch, an den der Auftrag für diese Arbeit 1920 ursprünglich ergangen war, aus seiner souveränen Kenntnis heraus ausser seinem Schriftchen «Das Schicksal des schweizerischen Braugewerbes während des Weltkrieges», das Schoellhorn unverändert in sein Buch übernehmen konnte, auch noch andere von den sehr wenigen authentischen, d.h. nicht aus nachgedruckten Artikeln oder Protokollen bestehenden Passagen dieses Buches verfasst. Jedenfalls findet sich in einer Anmerkung zu einer Stelle, wo Schoellhorn Vetschs Tätigkeit als Brauer-Sekretär wärmstens würdigt (S. 300), die folgende Fussnote, die sich wie eine verkappte Entschuldigung liest: «Verfasser dieser Schrift, der mit Herrn Dr. Vetsch sehr viel zusammen gearbeitet hat, kam mit ihm nach seinem Rücktritt in eine bedauerliche Fehde, als Herr Dr. J.Vetsch im Jahre 1924 (!) ein Buch schrieb, betitelt: ,Die Sonnenstadt’. Dessenungeachtet soll ihm uneingeschenktes Lob, das er verdient hat, nicht vorenthalten sein.»

Vetsch hatte, scheint es, sechs Jahre nach dem «Vorfall» mit der «Sonnenstadt» in den Augen des «Gegenschreibers» die Probezeit bestanden und dem «Mundismus» endgültig abgeschworen. Nun konnte man den Fauxpas vergessen und den arbeitsscheuen Frührentner, der Schoellhorn auch für die von ihm edierte monumentale bierbrauerei-geschichtliche Bibliographie (1926 bis 1928 entstanden) schon anonyme Hilfsdienste geleistet haben könnte, zumindest wieder ehrenvoll in die Ahnenreihe der erfolgreichen Unternehmerfunktionäre au

Die Akte Vetsch könnte geschlossen werden, wenn da nicht noch jene Fragen wären, die wir bis jetzt nicht beantworten konnten. Sie betreffen praktisch alle Vetschs Verhältnis zur Familie Hübscher und nehmen ihren Anfang bei jenen rätselhaften Worten über seine Frau, die er 1918 «in voller Bewusstheit» und «aus Mitleid» (OS 6) geheiratet haben will. Auf Vetschs Beziehungen zur Familie Hübscher hin befragt, äusserten alle Zeugen, die ihn noch gekannt haben, in merkwürdiger Übereinstimmung die Ansicht, er sei von Jacques Hübscher «erwischt» oder «verkauft» worden und habe dieses Unrecht nie verwinden können. Auf weiteres Insistieren hin kamen die Auskunftspersonen dann jeweils auf die Krankheit von Frau und Tochter zu sprechen. Ja, was waren denn das für Krankheiten? Niemand von den Befragten wusste die Krankheit, von der Mutter und Tochter gleichermassen betroffen waren, beim Namen zu nennen. Aber es handelte sich um eine Erbkrankheit, die sich nur in weiblicher Linie – also von Mutter zu Tochter – vererbte. Beide Hübscher-Töchter litten an dieser Krankheit, und Helene Christin-Hübscher, die ihren Mann als behandelnden Arzt kennengelernt haben soll, hatte ebenfalls eine Tochter, Jacqueline, die jung an dieser Krankheit starb. Die Zeugen stimmen aber auch darin überein, dass Jakob Vetsch seine Frau lebenslang zärtlich umsorgt habe und die Heirat der beiden eine Liebesehe gewesen sei. Vetsch habe, zumindest während der Verlobungszeit, nichts über die Krankheit gewusst, die sich bei der Frau erst später verstärkt gezeigt habe, während das Kind dann von Anfang an krank gewesen sei.

Damit lassen sich nun mehrere der bisher unbeantwortet gebliebenen Fragen lösen. Setzt man nämlich Vetschs eigene Angaben im «Ostersang» mit den Informationen über diese Hübschersche Erbkrankheit in Beziehung, so ergibt sich folgender mutmasslicher Ablauf der Geschehnisse: Vetsch kam während der Verlobung der offenbar gravierenden Krankheit von Marguerite Hübscher auf die Spur und wollte die Verlobung aufkündigen. «Aus Mitleid», sehr wahrscheinlich aber auch aus wirklicher Zuneigung, vielleicht zusätzlich noch durch ein Geldversprechen bewogen, liess er sich davon abbringen und nahm die kranke Frau jetzt «bewusst» in Kauf. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit war er zu diesem Zeitpunkt noch nicht über die Erblichkeit der Krankheit aufgeklärt. Diese wurde erst nach der Geburt des Kindes unmissverständlich erkennbar. Ein Sohn wäre – wie Helene Christin-Hübschers Sohn Henri, der seinerseits mehrere gesunde Kinder hat – von der grausamen Krankheit verschont geblieben, eine Tochter nicht. Die Angst Hübschers, durch Jakob Vetsch beerbt zu werden, wird im Lichte dieser Informationen ebenfalls erklärbar: er wusste um die Krankheit seiner Tochter und nahm an, sie würde wahrscheinlich nicht lange zu leben haben. Wenn im Falle ihres Ablebens ein Kind dagewesen wäre, so hätte dieses – und nicht Vetsch selbst! – einen Teil geerbt und Vetsch wäre höchstens Nutzniesser geworden.

Irene Vetsch wurde 1920 geboren. Vetsch dürften also die Augen just in jener Zeit, als die «Sonnenstadt», diese kompromisslose Abrechnung mit Eigentum, Geld und Kapitalismus, entstand, aufgegangen sein. Durch einen Eid hatte er sich verpflichtet, seine Frau niemals zu «entehren» (OS 6), was nur bedeuten kann: ihre als Schmach empfundene Krankheit publik zu machen. Und tatsächlich geht Vetsch selbst ja niemals darauf ein, ja, er beruft sich seinem Schwager gegenüber einmal ausdrücklich auf den erwähnten Eid: «Und ihr habt richtig kalkuliert, denn mir bleibt der Mund durch einen Schwur geschlossen – es könnte mich denn ein gerichtliches oder vormundschaftliches Verfahren in meinen Augen davon entbinden! (OS 18)»

Es entbehrt nicht der Tragik, wie die Dinge nun offenbar ineinander verhakt und verstrickt sind. Vetsch schreibt, um sein über alles geliebtes Kind aus diesem Schlamassel von Käuflichkeit, Bestechung und Erpressung herauszureissen, um es gewissermassen vom Fluch des Geldes zu erlösen, ein Buch, das eine neue, gerechte, von Geld und Kapital unabhängige Welt stiften soll – und muss dann ein Leben lang mit ansehen, wie das Kind, vom Krankheitskeim bereits verseucht, dahinsiecht und sich nicht einmal zu einem erwachsenen Menschen, geschweige denn zu einem «sonnenstaatlichen» Vernunftwesen zu entfalten vermag, während er selbst, als Narr und Ketzer gebrandmarkt und verlacht, sich und seine Ideen verleugnen muss.

Es hilft niemandem, im «Fall Vetsch» irgendwelche «Schuldigen» zu suchen. Vetsch hat es seinen Zeitgenossen fürwahr nicht leichtgemacht. Er hat, in der doppelsinnigen Bedeutung des Wortes, «Anstoss» erregt, und man befand sich in guter Gesellschaft, wenn man ihn als Verrückten betrachtete.

Was bleibt, ist die Möglichkeit, diesen seltsamen Mann, sein merkwürdiges, aber weitsichtiges Buch und sein bitteres Schicksal als eine Mahnung zu betrachten. Als eine Mahnung dafür, dass Humanität und Toleranz einer Gesellschaft sich an nichts anderem so deutlich ablesen lassen wie daran, wie sie die Aussenseiter behandelt, die sie in Frage stellen. «Ein Volk ohne Kuriose gleicht einer Suppe ohne Salz», schrieb der Philosoph Walter Robert Corti mit Blick auf den schweizerischen utopischen Schriftsteller Jakob Vetsch, «sie leiden mehr als die Normalen, aber aus ihren Visionen ist immer zu lernen.»